dimanche 30 août 2009

Embauchage intégral : Conscription économique, la carotte et le bâton.

Cette conception erronée du rôle du travail se retrouve donc dans le domaine syndical. Sans s’en rendre compte, les dirigeants syndicaux se trouvent à constituer l’outil le plus inestimable du contrôle financier de l’industrie. Car plus il y a de travail, plus ils sont représentatifs. Comme quoi la lutte entre patrons et employés n’est qu’une façade, c’est l’emploi que l’on désire le plus. Rien ne ressemble plus au cuir que le cuir!

Pour ce qui est des revendications à propos des hausses de salaires, ça ne règle rien, sinon juste temporaire d’ici la prochaine grève. D’ailleurs, une hausse des salaires entraîne d’autres hausses ailleurs et se répercutent sur les prix. Ce genre de revendication n’a rien à voir avec les conditions de travails, mais plus sur les conditions de consommateurs privilégiés.

C’est pourquoi, la solution réside dans un dividende social pour tous, basé sur les ressources naturelles et le progrès (une fois le droit des brevets passé), héritage des nos ancêtres. Bien commun qui n’appartient à personne en particulier, ni aux banques, ni aux gouvernements.

Aux économistes de pacotilles!

Ce qui fait que pour que notre système industriel coopératif puisse exister, il lui faut une demande efficace. Sinon, nous reculons en arrière, à la production individuelle et au barbarisme.

Pour finir, le fait de permettre à des institutions de contrôler la monnaie, comme si étant son bien, revient à contrôler les compagnies et l’humanité. Contrairement à ce que nos économistes, amis des banquiers et gouvernements, tentent de nous faire croire, l’argent est important dans l’économie moderne.

Proposition du Crédit Social (L. Even)

B. – Un pouvoir d'achat global en rapport avec la capacité de production, et équitablement réparti entre les membres de la société:

1. Par des récompenses au travail, comme aujourd'hui, distribuées par l'industrie elle-même.

2. Par un dividende périodique à chaque personne, employée ou non, de la naissance à la mort, pour assurer au moins une part suffisante pour vivre; ce dividende serait distribué par l'Office de Crédit.

3. Par un abaissement des prix, un escompte général bannissant toute inflation; cet escompte serait compensé au vendeur par l'Office de Crédit.

Où cet Office de Crédit prendrait-il l'argent pour les dividendes et pour les compensations au vendeur en retour de l'escompte?

Puisque l'argent est un chiffre qui permet de commander des choses à la production du pays, l'Office de Crédit ferait simplement ces chiffres dans la mesure où la capacité de production peut y répondre. Affaire de comptabilité.

Ces chiffres peuvent très bien être de simples inscriptions de crédit dans un compte ouvert à chaque citoyen; et un simple chèque sur le crédit national (ou provincial) adressé au vendeur sur présentation de ses bordereaux d'escomptes.

Remarquez bien, d'ailleurs, qu'il n'y a rien d'arbitraire dans la comptabilité monétaire proposée par le Crédit Social. La production reste le fait des producteurs eux-mêmes. La consommation reste le fait et le choix des consommateurs eux-mêmes. Les comptables de l'Office de Crédit ne font que relever les totaux; ils en déduisent mathématiquement ce qui manque d'un côté pour le rendre égal à l'autre.

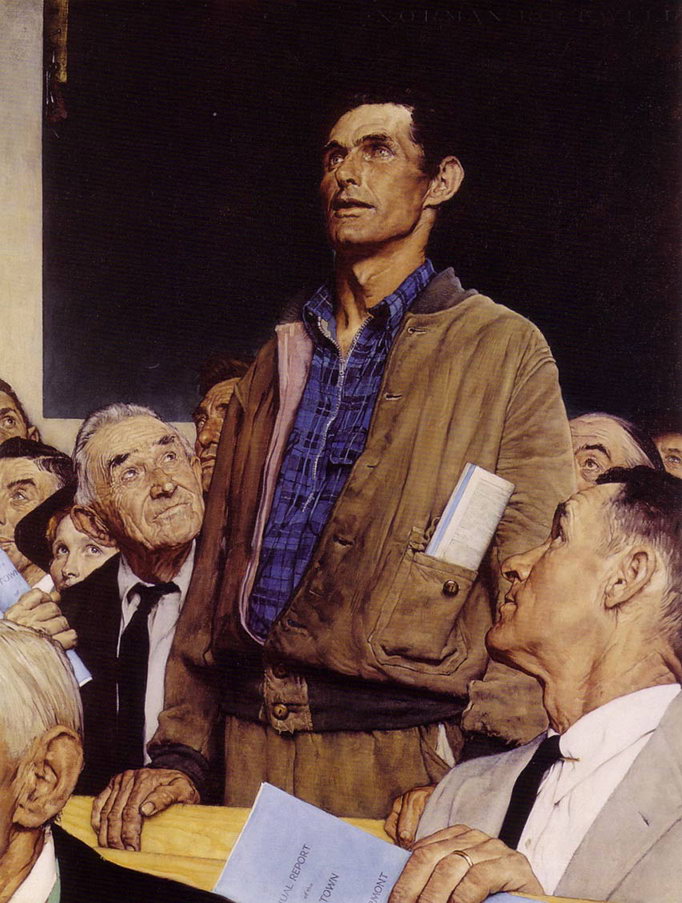

Il n'y a donc ni expropriations, ni nationalisations, ni décrets dictant ce qu'il faut produire ou ce qu'il faut consommer. Le Crédit Social est une démocratie économique parfaite. Tout demeure l'affaire d'hommes libres. Bien plus libres qu'aujourd'hui, parce que des consommateurs munis d'un pouvoir d'achat suffisant commanderaient bien plus librement les produits de leur choix que ceux dont le porte-monnaie est toujours maigre et souvent vide.

http://www.michaeljournal.org/distribf.htm

dimanche 5 juillet 2009

Dysfonction économique

mardi 20 mai 2008

lundi 19 mai 2008

Citations de Louis Even

Le ministre est mort. Son chef politique est mort. Le Crédit Social vit. Cette graine-là a poussé, et vite. C'est aujourd'hui un gros arbre, dont les rameaux couvrent le pays, d'un océan à l'autre.

Ce ne sont ni les puissants, ni les riches, ni les fronts couronnés de prestige qui ont donné de l'allure au mouvement créditiste. Au contraire, grosses têtes et grosses poches ont trop souvent essayé d'entraver son progrès.

Pourquoi donc ce progrès avec des moyens bien humbles ? — C'est d'abord parce que le Crédit Social est profondément humain. Il satisfait l'intelligence qui cherche le vrai. Il satisfait le coeur qui veut le bien de la multitude. Il répond aux aspirations de toute âme bien née. A tel point qu'on entend souvent objecter: "C'est trop beau pour être vrai, trop beau pour être réalisable !"

Beau, en effet. Mais doit-on chercher le beau ou le laid ? Beau et bon, n'oubliant personne. Portant partout la garantie du pain quotidien. Libérant les esprits de la crainte angoissante du lendemain.

Et c'est parce qu'il est ancré aux réalités que le Crédit Social est à la fois solide et réconfortant. D'autres disent : "Tant que vous aurez de l'argent, vous aurez du pain." Ils font le pain dépendre, de l'argent, et ils ne garantissent point cet argent. Le Crédit Social, lui, dit : "Tant qu'il y aura du blé pour faire assez de pain pour tous, tous auront du pain." Or, on aura toujours du blé au Canada, donc toujours du pain pour tous.

Le Crédit Social peut dire cela, parce que sous un système financier créditiste, l'argent pour payer irait d'après les produits offerts en face des besoins ; tandis que sous le système actuel, ce sont les produits qui doivent se soumettre au régime de l'argent. Ceux qui mènent l'argent peuvent mettre des populations en pénitence devant des montagnes de produits.

Puis, le Crédit Social a un langage simple, clair, que tout le monde peut comprendre. Le créditiste ne 'se laisse pas engluer par le jargon des financiers, ni impressionner par le mystérieux dans lequel on a longtemps tenu le système d'argent.

Le créditiste montre deux billets, un d'un dollar, l'autre de, dix dollars, et pose la question : Pourquoi celui-ci est-il un, et l’autre dix ? Sûrement pas à cause d'une différence dans la grandeur, le poids ou la qualité du papier, qui sont les mêmes dans les deux. C'est le chiffre seul qui fait la différence : 1 sur celui-ci, 10 sur l'autre. Pourquoi 1, pourquoi 10 ?

Cela ne dépend nullement de la température, ni du hasard, mais de la décision de quelqu'un. Qui décide ? Ni vous, ni moi, ni votre curé, ni votre maire, ni même votre gouvernement. Ni le travailleur, ni son patron. Qui donc ? Et le créditiste répond : C'est dans le système bancaire que se prennent les décisions, déterminant le rythme des émissions de crédit financier par les prêts et des disparitions de ce crédit par les remboursements.

Et ça marche au même pas dans tous les pays du monde : aussi a-t-on des crises universelles, crises d'argent, crises de chiffres pour payer, qui ont déjà conduit à des guerres universelles.

Peut-on continuer à souffrir cette dictature-là ?

Comme il fait donc pitié d'entendre des gens avec des diplômes nous parler de conjonctures impératives, de cycles économiques inéluctables; d'oscillations du pendule : droite-prospérité, gauche-crise. Ou d'alternance inévitable de vaches grasses et de vaches maigres. Ces vaches-là ne sont point des vaches naturelles, le gras venant en temps de guerre quand les producteurs sont en guerre, et le maigre en temps de paix quand tous les bras valides sont disponibles.

Ces conditions-là ne sont ni de Dieu, ni de la nature, ni du sens commun. Elles sont la décision de tyrans : des tyrans qui contrôlent le volume de l'argent, qui le font rare, ou abondant, facile ou difficile à obtenir, à leur gré ou à la commande de quelques cerveaux internationaux qui leur imposent les décisions. Les gouvernements qui laissent faire sont les complices ou les valets de ces tyrans. Et les hommes publics qui nous parlent de tout, qui font des plans sur tout, qui promettent tout, et qui n'ont ni un geste ni un mot contre cette tyrannie des tyrannies, sont-ils eux aussi des complices, ou bien vivent-ils dans la lune ?

La question financière surgit à tous les coins, dans l'ordre des choses publiques comme dans l'ordre des biens privés. Curieux que ce soit celle dont on parle le moins ; ou, si l'on en parle, ce n'est rien que pour chercher où l'on taxera un peu plus le contribuable d'aujourd'hui, ou bien où l'on va aller emprunter, ce qui augmentera les taxes du contribuable de demain. Cherchons donc la solution où elle est : dans le Crédit Social.

L'argent ne crée rien, absolument rien. Il n'est qu'un permis de mettre en mouvement ce qui existe déjà. Et si un pays, possédant tout ce qu'il faut pour produire les choses dont il a besoin, ne les produit pas, s'il reste en panne sous prétexte qu'il manque de permis, c'est une autre grande démonstration de folie.

Par quel tour de magie a-t-on réussi à faire croire à un pays capable, par exemple, de construire 50 milles de route, qu'il ne devra en construire que 25, n'aura de permis que pour ces 25 et, en outre, sera endetté envers les dispensateurs des permis pour toute la valeur de construction de ces 25 milles, avec de l'intérêt en plus ? Comment peut-on faire admettre, par des gouvernements, et justifier par des journalistes, un resserrement du crédit financier (des permis), alors qu'il n'y a aucun resserrement de la capacité de produire et qu'il y a encore des demandes à satisfaire ? On pourrait poser cent autres questions du genre, démontrant à l'évidence que le système financier qui nous régit est pourri, qu'il empoisonne la vie économique, qu'il empoisonne les administrations publiques, qu'il empoisonne l'enseignement et les plumes des journalistes, qu'il empoisonne les relations entre les hommes, et qu'il fait tous les taxés que nous sommes, payer pour ce poison!

Contrairement donc, aux accusations de fascisme, lancées contre le Crédit Social par des ignorants ou des mal intentionnés, le Crédit Social authentique est l'idéologie la plus démocratique de toutes celles qui aujourd'hui cherchent l'adhésion des esprits. Le Crédit Social conçoit la démocratie comme une limitation des pouvoirs du gouvernement et un accroissement des pouvoirs des individus. Cette description de la démocratie ne devrait rencontrer aucune contradiction. Est-ce que la démocratie n'est pas présentée comme le contraire de la dictature ? Or, la dictature ne consiste-t-elle pas dans le pouvoir absolu exercé par un chef ou par un parti sur toute la population, ne laissant aucun choix aux individus ? C'est donc bien en diminuant le pouvoir des gouvernements, pour augmenter le pouvoir des personnes, que l'on brise la tendance à la dictature et que l'on fait progresser vers une démocratie authentique (demos, peuple; kratos, puissance), vers la puissance du peuple. Le peuple n'est pas une abstraction, il est composé de personnes; c'est la puissance des personnes qui fait la puissance du peuple.

En principe, les banquiers sont déflationnaire. Plus une chose est rare, en effet, plus elle a de la valeur. Les banquiers ont donc intérêts à ce que l’argent ne soit pas abondant, afin d’en demander un plus gros prix, un plus gros intérêt de ceux qui tiennent à en obtenir. Les banquiers sont donc déflationnaires en matière d’argent. Mais leur mécanisme est inflationnaire en matière de prix.

Pour améliorer le pouvoir d’achat sans hausser les prix, il faudrait distribuer un pouvoir d’achat supplémentaire qui ne passe pas par l’industrie. Donc, de l’argent non lié à l’emploi, mais basé uniquement sur la capacité productive du pays pour y répondre. C’est ce que propose le Crédit Social, par un dividende périodique à tous, ainsi que par un escompte sur les prix, escompte compensé au marchand par la même source qui fournirait le dividende. Cette source ne peut pas être celle de l’argent-dette, puisque cet argent-dette demande un remboursement qui s’inscrit nécessairement dans les prix.

Demandez maintenant au chauffeur des fournaises s'il a de la difficulté à servir la demande de vapeur. Il vous répondra: Pas du tout, tant qu'il y a de l'eau pour les chaudières et du charbon pour les foyers. Et demandez à un technicien du Crédit Social s'il prévoit de la difficulté pour mettre l'argent au niveau de la production. Il vous répondra: Pas du tout, tant qu'il y aura de l'encre et du papier pour tenir la comptabilité. Mais l'inflation? — L'inflation? Notre chauffeur ne nous a-t-il pas dit que, si la demande de vapeur cessait tout d'un coup, plus vite que la modération de ses feux, il y a une soupape d'échappement qui prend automatiquement soin de l'excédent.

Si l'argent a pu venir aussi vite pour le gouvernement, consommateur de guerre, l'argent peut également venir aussi vite pour les individus, consommateurs de paix. Il n'y a là aucune difficulté technique. C'est affaire de décision.

Les créditistes se lèvent, et appellent tous les patriotes à se lever avec eux, contre la tyrannie de l'argent. Nous refusons la crise, qui fabrique des pauvres en série, et nous refusons la guerre, qui fabrique des cadavres en série. L'argent doit être gouverné par la capacité de production, et non pas la capacité de production être limitée par l'argent. Il est absurde de voir des villes, ou des provinces, obligées de renoncer à des développements nécessaires et possibles, sous le seul prétexte de manque de moyens de paiement. Absurde que des corps publics, des conseils municipaux, de Montréal, Québec, Sherbrooke, Rouyn, Thetford, et autres, doivent endetter leur population auprès de financiers producteurs de rien, pour avoir la permission de mettre en oeuvre des bras et des matériaux qui attendent.

Maintenir la nécessité de l'emploi pour avoir le droit de vivre, alors que les inventions, les machines, les perfectionnements des procédés de production, ont justement pour but d'épargner du labeur humain, c'est faire du progrès une punition, au lieu d'une libération.

Le problème purement financier est un problème artificiel. Le contrôle de l'argent en désaccord avec les faits, au mépris des besoins humains, est un pouvoir usurpé puis exercé criminellement. Mais allez donc le faire admettre par des têtes pour lesquelles un diplôme remplace le bon sens. C'est le cas d'un grand nombre, hélas ! Et le président-de la Sidbec semble tenir à en faire partie irrémédiablement.

Le dividende à tous, qui est un dû et non pas une aumône, serait infiniment supérieur aux bribes de sécurité sociale à base de taxes, par lesquelles nos gouvernements essaient de mettre un peu d'onguent sur des plaies plutôt que de modifier un système financier fautif qui en est la cause.

Si le Crédit Social n'a pas encore prévalu dans notre économie, c'est parce que ceux qui tiennent les leviers de commande, les dictateurs de la finance, ne veulent pas perdre leur puissance de domination. C'est parce que toute une gamme de valets et de sous-valets, de politiciens, d'honorés, de casés, de titrés, de Mammons de tous degrés, s'accrochent à ce qu'ils ont de plus que d'autres moins pourvus, et ils rampent pour le garder plutôt que de se lever et réclamer la correction d'un régime guère moins détestable que le communisme.

Quoi qu'il en soit, un catholique qui étudie le Crédit Social avec un esprit dégagé, ouvert à la vérité, s'y trouve infiniment plus à l'aise que dans les contradictions, les entorses, les faussetés pour ne pas dire plus, de l'enseignement qui prévaut actuellement dans nos universités en matière de finance et de distribution des biens répondant à des besoins humains.

Le bien commun concerne l'homme tout entier, avec ses besoins tant spirituels que temporels ... Le bien commun embrasse l'ensemble des conditions de vie en société qui permettent à l'homme d'atteindre sa perfection propre de façon plus complète et plus aisée ... Le bien commun réside surtout dans la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine, à faciliter à chaque citoyen l'accomplissement de ses devoirs. Car la mission essentielle de toute autorité politique est de protéger les droits inviolables de l'être humain et de faire en sorte que chacun s'acquitte plus aisément de sa fonction particulière.

Toute la politique se ressent du désordre économique. La dictature financière sur l'économie conduit à la dictature de l'État sur les personnes. Sous prétexte de bien commun, qui n'en est pas du tout, on centralise, on planifie, on embrigade. Nationalement d'abord, dans chaque pays. Puis, toujours sous prétexte de bien commun, international cette fois, on est dirigé vers un gouvernement mondial. Avec une police mondiale, qui ne pourra être qu'en des mains communistes, en vertu de la « démocratie » du nombre, puisque déjà la moitié de la population du globe est sous contrôle communiste et la peste s'étend.

Quand le prix monte dans une ligne, les ouvriers des autres lignes demandent des hausses de salaires à leur tour. Ce qui fera monter les prix des produits de ces autres lignes. Quand les produits des usines ont grimpé, les cultivateurs qui doivent payer les produits sortant des usines sont obligés de payer plus cher. Eux aussi vont être obligés de hausser leurs prix pour pouvoir rencontrer des dépenses plus fortes. Tout sera à recommencer et l'on n'aura fait que dresser les uns contre les autres patrons et ouvriers, producteurs des villes et producteurs des campagnes. Avec, en définitive, personne de satisfait. La spirale est interminable et peut aboutir à des désastres, comme dans le cas de ceux qui produisent pour l'exportation : quand les prix atteignent un certain niveau, le marché est affecté et c'est le chômage. On se tourne alors vers les gouvernements. Si les gouvernements se mêlent de donner de l'emploi, ce sera pour des dépenses publiques qui exigeront des taxes, qui diminueront d'autant l'argent dans le public, qui augmenteront encore les prix quand c'est l'industrie qui paie les taxes.

Si les moyens de payer étaient, comme ils devraient l'être, au niveau des moyens de produire, il n'y aurait aucune raison de rationner. On ne rationne pas l'abondance, on la distribue. Or, l'abondance existe indéniablement. Ouvrez n'importe quel journal à nouvelles, la grosse La Presse par exemple. Quelle est la nouvelle qui y prend plus de place ? Même une nouvelle sensationnelle, telle que l'assassinat d'un président, qui, Dieu merci, n'arrive pas tous les jours, couvre une page, peut-être deux, trois tout au plus. Mais la production à vendre couvre des 30 et 40 pages entières, et l'équivalent d'autres pages entières en additionnant les demi-pages, quarts de pages et autres. Et cela tous les jours. En fait de pages entières, j'en relève au moins 58 dans La Presse d'aujourd'hui, sans compter d'autres grosses parties de pages.

Et les listes des chômeurs dont le gouvernement n'aime pas entendre parler, parce que ça lui donne la migraine, les listes des chômeurs, qu'est-ce, sinon une autre forme d'abondance ? D'abondance non réalisée parce que le mécanisme financier n'est pas du tout en accord avec le mécanisme producteur.

Y a-t-il un homme politique de la province de Québec, par exemple, qui trouve logique l'empêchement de produire des choses facilement réalisables et dont la population a besoin ?

Y en a-t-il un qui trouve intelligent d'attendre de l'argent de New-York ou d'ailleurs, pour pouvoir employer des matériaux et de la main-d'oeuvre de chez nous à de la production répondant aux besoins de chez nous ?

Y en a-t-il un qui approuverait la décision de se laisser mourir, en face de nos champs, de nos forêts, de nos richesses naturelles, avec une population compétente et laborieuse, si la province de Québec était seule au monde, donc sans pouvoir obtenir d'argent d'une source étrangère à elle-même ?

Si la province de Québec a besoin de 200 millions de piastres pour des travaux publics, quel homme politique du Québec peut prétendre que 200 millions de dollars mis en circulation par un organisme provincial seraient plus inflationnaires que 200 millions mis en circulation par une officine à profit — les deux devant être retournés à leur source' dans le même temps et aux mêmes conditions ?

Y a-t-il un homme politique pour soutenir qu'il est logique d'endetter la population, globalement, pour ce que la population elle-même produit globalement ? Pour ses écoles, par exemple.

Y en a-t-il un pour trouver qu'il y a du bon sens à faire payer à la population ses aqueducs, ou ses écoles, deux fois avant même de les avoir usés une fois ?

C'est parce que ces choses-là ont cours, que nous déclarons le système financier un système d'escroquerie, de vol sur une grande échelle. Et c'est parce que les taxes privent les consommateurs de biens privés, que nous appelons les taxes modernes un vol, quand la production peut fournir à la fois les biens d'ordre privé et les biens d'ordre public.

Pourquoi enlever le droit aux produits étalés dans le magasin, pour payer la construction d'un bout de route, quand la production peut fournir à la fois le bout de route et le flot de produits pour alimenter le magasin ? Est-ce qu'un permis de construire une route ou de bâtir une école doive ôter des permis de se procurer du pain, du lait, du beurre, de la viande ? Faut-il diminuer le beurre pour avoir de l'asphalte ? Les cultivateurs ne peuvent-ils pas continuer à fournir la même quantité de lait quand vous mettez un ingénieur et une équipe de travailleurs à construire un bout de route ? L'un nuit-il à l'autre, et pourquoi ? C'est votre règlement de taxes qui fait l'un nuire à l'autre, parce que vous vous inclinez devant des règlements financiers absurdes, en désaccord absolu avec la réalité. Comme si la main-d'oeuvre, ou les machines, ou les matériaux manquaient pour produire à la fois les biens publics et les biens privés. Comme s'il fallait enrôler les hommes qui prennent soin des vaches pour les employer à la route. Comme s'il fallait refuser de la brique aux entrepreneurs qui bâtissent des maisons pour les familles, afin d'avoir de la brique pour les écoles et les hôpitaux.

C'est aussi absurde que quand votre gouvernement va à New-York, à, Londres ou à Paris, chercher de l'argent pour permettre à des bras et des cerveaux de la province de Québec de travailler à l'exploitation des richesses naturelles de la province.

Le système de taxation, avec sa complexité, son caractère irritant, avec les centaines de personnes qu'il emploie, est un gaspillage complet de temps. Tous les résultats qu'il est supposé fournir pourraient être accomplis sans aucune comptabilité, par le simple mécanisme d'ajustement des prix. Cet ajustement des prix (non pas une fixation des prix) aurait d'ailleurs comme résultat de bannir toute inflation, en même temps que, sans nuire à personne, sans léser les droits du producteur, il permettrait à la population de jouir des fruits de sa pleine capacité de production. Ajustement des prix pour la distribution possible de toute la production répondant aux besoins. Et le dividende social à tous et à chacun, pour garantir à chaque personne une part de plus en plus généreuse de cette production. Il ne serait donc plus question d'indigents dans un pays capable de fournir ce qu'il faut pour satisfaire les besoins normaux de toute sa population.

Voilà qui remplacerait avantageusement, monsieur les ministres, ce que vous pouvez rêver de mieux pour votre politique d'assistance sociale. Il faut encore, et surtout, former des citoyens, des patriotes, des hommes et des femmes inflexibles, que ni argent, ni honneurs ne feront taire ni céder.

Car, comme le remarquait Douglas, l'auteur des propositions financières du Crédit Social, il n'est point du tout prouvé que l'efficacité de ces entreprises soit due à leur gigantisme; elle l'est bien plutôt à leur facile accès aux sources du crédit financier. Si les entreprises plus modestes bénéficiaient de cette même faveur, il est probable que, proportionnellement à leur mesure, elles feraient aussi bonne figure, avec moins de dépersonnalisation de leurs effectifs humains que les géants qui accaparent l'économie de nos pays évolués. Le service du public consommateur s'en trouverait sans doute mieux.

Quand l'argent est devenu la fin suprême de tout travail comme de toute entreprise; quand financiers, entrepreneurs et salariés courent, non pas après ce qui est le plus utile pour la communauté, mais après ce qui apporte le plus d'argent, en dividendes pour les actionnaires, en profits pour les entrepreneurs, en salaires pour les embauchés, on peut bien avoir une économie désaxée, une économie instable, une économie de concurrence effrénée, une économie de loups, une économie de guerres entre les puissants des empires industriels et les puissants des grandes centrales ouvrières.

Guerres légalisées dont les consommateurs font les frais par des hausses de prix. Guerres qui s'étendent jusqu'entre les gouvernements élus et le personnel des services publics, dont toute la population souffre et dont elle devra faire les frais par des hausses de taxes. Économie monstrueuse, qu'il serait techniquement si facile de changer en une économie de service. En une économie ordonnée vers la satisfaction des besoins humains, dans l'ordre prioritaire de leur urgence. En une économie où les participants à la production retrouveraient leur liberté et leur responsabilité d'hommes. En une économie où l'argent serait au service des compétences pour la production, au service de tous pour l'accès aux produits.

Cela serait possible moyennant un système financier souple, reflétant fidèlement les réalités. C'est un tel système financier qu'engendrerait l'application de simples propositions énoncées par Douglas et connues sous le nom de Crédit Social. Ce système permettrait une décentralisation industrielle, sans perte d'efficacité dans le rendement. J'ai dans l'idée que la tendance de l'avenir, si avenir il y a malgré les menaces qui pèsent actuellement sur le monde, sera à la décentralisation, à la division de ces entreprises géantes en unités plus petites. De sorte que, dans une centaine d'années, on verrait surtout des entreprises à taille humaine, beaucoup plus souples, mais disposant d'un bien meilleur accès qu'aujourd'hui aux facilités dont elles ont besoin.

Le tableau que j'ai à l'esprit est celui d'un grand nombre de manufactures différentes, reliées à une même centrale de force motrice. (Il n'est nullement besoin d'amalgamer plusieurs entreprises en une seule pour l'unique raison qu'elles obtiennent leur force motrice de la même centrale de distribution). Vision d'un génie. Mais point du tout utopique. Facilement réalisable, moyennant l'adoption d'un système financier qui serve au lieu de dicter.

N'est-il pas absurde de déraciner les gens de leurs villages, de leurs campagnes, pour les tasser clans des villes, à l'emploi d'entreprises géantes, alors que la force motrice moderne, le courant électrique, peut être facilement branché pour servir une multitude d'entreprises disséminées dans le pays ; alors aussi que les moyens modernes de transport peuvent, avec moins d'encombrement que clans les artères des grandes villes, porter les produits finis aux divers centres régionaux de distribution ?

Mais pour en arriver là, il faut également mettre le crédit financier, qui est essentiellement un crédit social, à la disposition de ces entreprises décentralisées. La liberté de choix et la responsabilité individuelle sont deux apanages de l'être humain. Si des conditions de travail les violent, ce n'est plus une économie vraiment humaine, même si la production qui en sort est abondante, et même si ceux qui y contribuent en tirent un niveau de vie confortable. Ce peut être tout au plus une bonne économie pour animaux domestiques. Les animaux domestiques n'ont pas à s'inquiéter de ce que leur maître décide pour eux, ni du but de leur travail ; leur maître les attelle, leur maître les nourrit, cela leur suffit. N'est-ce pas aussi ce dont se contentent et doivent se contenter, des masses de travailleurs humains actuels ?

Au cours de la deuxième grande guerre, lorsque le président américain Roosevelt donna l'ordre de procéder à plein à la fabrication d'une bombe atomique, cette entreprise appelée « Opération Manhattan », occupa les activités diverses de 125,000 individus. Or, moins de 50 personnes connaissaient le but ultime de tout ce travail. La masse des salariés n'avait d'autre objectif que le salaire de chaque semaine. Le produit de leur travail servirait-il à bien ou à mal ? Serait-il utile ou vain ? Cela ne leur effleurait même pas les méninges. Leur liberté de choix, l'usage de leur jugement, zéro. Leur responsabilité personnelle, zéro.

Et les chefs de syndicats ? Un bonze syndicaliste qui gagne un bon million de francs belges par an (soit environ $22,000 dollars canadiens), grâce au perpétuel déséquilibre prix-salaire, déséquilibre qui lui permet de perpétuer le mécontentement et par conséquent d'assurer sa clientèle, un tel individu ne voit pas sans inquiétude les adeptes de son syndicat lui parler du revenu social que nous proposons. Diable ! mettez-vous à la place du gaillard, surtout s'il est assez intelligent pour comprendre les avantages que notre système apporterait à ses syndiqués.

Craignant — à tort d'ailleurs, car sous un régime créditiste, je crois, moi, que, ne fût-ce que pour maintenir ou faire amplifier le montant du dividende, les syndicats seraient renforcés — craignant, dis-je, de perdre son job parasiteux, avec les loups il hurle à l'utopie, au cancer inflatoire ; bref, il a recours à l'arsenal de mauvaise foi dont se servent habituellement les adversaires acharnés, mais non désintéressés, du Crédit Social.

On a fait des activités économiques, dans la pratique, une course à l'argent. De sorte que l'économie est régie en fonction de l'argent. La production est axée non pas sur les besoins humains, mais sur ce qu'elle rapporte en argent. Si la satisfaction des besoins entre comme nécessité dans la poursuite de l'argent, tant mieux, mais c'est secondaire, c'est seulement comme sous-produit de la poursuite de l'argent. La réussite s'évaluera, non pas tant d'après les besoins qu'elle a satisfaits, mais d'après l'argent qui en aura résulté. Autrement dit, on donne à l'argent, qui n'est en définitive qu'une comptabilité, la priorité sur l'humain, sur le service de l'homme. Une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, qui ne ferait que satisfaire des besoins humains peut très bien faire faillite dans un système ancré sur l'argent; alors qu'une entreprise ne servant qu'à fournir des engins de destruction, ou à pourrir des esprits et salir des coeurs, pourra prospérer parce que l'argent lui affluera.

Mais si vous ne voulez pas de modifications au présent système capitaliste; si vous ne voulez considérer comme capitalistes que ceux qui financent la production avec de l'argent créé par eux ou pour eux, mi aussi bien avec de l'argent volé ou arraché du public par des prix forts ; si vous voulez considérer le système financier actuel comme divin et intouchable et n'imputer l'inflation qu'à la population qui en souffre, alors, battez-vous contre l'inflation tant que vous voudrez, vous ne l'enterrerez pas ; c'est plutôt elle qui vous enterrera, et peut-être dans un effondrement, peut-être dans un communisme dictatorial salué bêtement comme une économie de rechange à un capitalisme vicié.

« Si vous ne voulez ni du socialisme ni du communisme, opposez-leur le Crédit Social : il met entre vos mains une arme terrible contre ces ennemis. » L’arme est toujours là. Elle ne demande qu'à être utilisée. Quel cas en font les hommes de droite aux mains vides ?

Les moyens d'achat entre les mains de la population d'un pays doivent,- en tout temps, être collectivement égaux aux prix collectifs à payer pour les biens consommables mis en vente dans ce pays (quels que soient les prix de revient de ces biens) ; et ces moyens d'achat ne doivent être annulés qu'au rythme des achats des biens de consommation.

Les crédits nécessaires pour financer la production doivent provenir non pas d'épargnes, mais être de nouveaux crédits se rapportant à de la nouvelle production ; et ces crédits ne doivent être rappelés que selon le rapport de la dépréciation générale à « l'appréciation » générale. La distribution de pouvoir d'achat aux individus doit progressivement dépendre de moins en moins de l'emploi. C'est-à-dire que le dividende doit progressivement déplacer les émoluments et les salaires, selon l'accroissement de la capacité de production par homme-heure.

Les piastres, ce sont des permis pour obtenir les produits. Or, les produits abondent, mais les permis pour les avoir manquent. Un manque de permis ? Qui donc refuse les permis ? Qui donc fait la rareté de permis en face de l'abondance ? Ce problème-là, problème de permis, problème de piastres, n'est pas un problème naturel, puisqu'il est en contradiction avec les fruits de la nature et du travail des hommes. C'est un problème purement artificiel. Il n'est l'oeuvre ni du bon Dieu, ni de la nature, mais de quelques hommes qui contrôlent l'argent et le crédit. Et ce problème d'argent, dont souffrent bien des familles, c'est aussi le problème des administrations, municipales, provinciales ou nationales, pour l'exécution de projets publics, pour des services publics demandés par la population. Pour elles non plus, ce n'est pas un problème naturel. Le matériel ne manque, pas; les bras non plus, puisqu'il y a des milliers de chômeurs qui ne demandent pas mieux qu'à être employés. Mais le matériel reste là, les bras aussi, et les projets restent en plan, rien que parce que les piastres, les permis financiers manquent.

Mais qui donc va soutenir que l'inflation actuelle dans nos pays développés est due à une insuffisance de produits en face de trop de pouvoir d'achat ? Et pourquoi donc dénonce-t-on l'inflation? En quoi l'inflation nous fait-elle mal ? Elle nous fait mal parce qu'elle hausse le coût de la vie. L'inflation, c'est la vie chère. C'est cette définition-là de l'inflation-que vous donnera l'homme ordinaire, l'homme qui est bien plus affecté par, les faits que par les théories.

Si vous lui dites : L'inflation, la vie chère, est due à ce que vous avez trop d'argent dans votre portemonnaie, il vous trouvera timbré ; s'il juge que ça en vaut la peine, il vous rétorquera carrément : Non, monsieur, l'inflation n'est pas dans mon portemonnaie, elle est dans les prix. Un porte, monnaie gonflé, ça se supporte ; mais des prix gonflés, ça fait mal. L’inflation dont tout le monde se plaint, c'est cela : l'inflation des prix. Et prétendre corriger l'inflation en traitant les portemonnaies au lieu de traiter les prix, c'est ne rien corriger. C’est plutôt empirer le mal. Si votre traitement consiste à ôter de l'argent de la circulation, en prétextant qu'il y en a trop, vous avez deux moyens : des taxes plus élevées ou des prix plus élevés. Mais des prix plus élevés, c'est justement parce qu'ils sont déjà trop élevés que l'on crie à l'inflation. Et des taxes plus élevées, surtout payées par ceux qui produisent et ceux qui vendent, ceux-ci s'en dédommageront en haussant leurs prix de revient, ce qui aggravera le mal que vous prétendez corriger.

Un virus bien portant Vous ne tuerez pas le virus bien portant de la montée des prix, tant que vous ne sortirez pas du système Nos pays évolués n'ont plus de réels problèmes de production pour répondre aux besoins normaux de toute leur population. Mais ils souffrent honteusement de problèmes de distribution — la chose pourtant la plus simple et la plus agréable à accomplir. Non pas qu'ils manquent de moyens de transport ou de livraison, mais parce que l'accès d'un individu aux produits offerts est conditionné par le pouvoir d'achat dont il dispose. Or ce pouvoir d'achat n'est point lié à la personne ni à ses besoins ; il résulte de divers facteurs qui laissent des personnes, des familles privées ou insuffisamment pourvues de moyens de paiements.

Gérin-Lajoie pense nous consoler en soulignant que l'inflation n'est pas un mal limité au Canada. On le sait bien, mais cela ne nous empêche pas d'en subir la hausse des prix. Pour faire savant, il nous dit que l'inflation est principalement un problème de conjoncture. Taisez-vous, profane, devant une conjoncture que vous ne comprenez pas plus qu'une génération spontanée. Vous apprendrez peut-être un jour que, s'il y a de la fumée quelque part, ce n'est pas, dû à l'existence d'un feu, mais à la conjoncture !

Tout de même, pour ne pas faire trop rire de lui par les créditistes, il veut bien aussi admettre que l'inflation qui nous afflige est en grande partie la résultante d'erreurs passées de la part d'autorités monétaire et fiscales du pays. « Passées », dit-il, mais qui continuent, qui continueront, et pour l'expiation desquelles, on continuera aussi d'exhorter les victimes à faire pénitence. Le seul fait de la hausse des prix est une attestation de la fausseté du système. Si le système financier était conforme au réel, non seulement n'aurait-on pas de prix inflationnaires, mais au contraire un abaissement graduel des prix, à mesure que le progrès dans les techniques et procédés de production augmente et facilite la production. Le coût authentique d'une production doit bien signifier ce qu'il faut y consacrer de temps, d'efforts, de dépensés d'énergie et ce que réclame la récupération de ces énergies.

Si la comptabilité des prix à payer pour cette production n'est pas en accord avec ce coût réel, elle est faussée et restera faussée tant qu'une rectification n'y sera pas apportée. Et c'est là le point. Le véritable capital, monsieur Marchand doit bien le savoir, ce sont les richesses naturelles ; ce sont les outils, les machines ; c'est le savoir-faire ; c'est la compétence et la bonne volonté des producteurs. C'est l'ordre social, qui permet la distribution des tâches, qui permet à l'agriculteur de se livrer tout entier à la production agricole, à l'industriel de se concentrer sur un rayon de production, et ainsi les autres spécialisations ; d'où un volume global de biens hors de toute proportion avec ce que serait ce volume total si chacun devait faire tout de A à Z pour lui-même et sa propre famille. Soumettre ces réalités, ce véritable capital, à la présence ou à l'absence de l'argent, est simplement une absurdité. C'est l'argent qui doit être soumis à la présence et au degré de la capacité de production.

Quand cette capacité de production existe dans un pays, l'argent pour la mettre en oeuvre doit être une création de ce pays. Une création, une représentation chiffrée de cette capacité de production, mise à la disposition des producteurs pour mobiliser les divers facteurs de production ; une comptabilité suivant le mouvement de la richesse, fournissant les crédits pour la production de richesse, les retirant au rythme de la disparition de richesse par consommation, usure ou destruction.

L'application d'un système financier de Crédit Social, sur lequel les Jean Marchand et d'autres de même acabit crachent par sottise ou pour des motifs intéressés, permettrait une très large mesure d'indépendance économique, non seulement à l'égard du capital financier étranger, mais aussi à l'égard d'institutions financières de notre propre pays, qui ont accaparé et qui contrôlent le crédit appartenant à la nation elle-même. Le Crédit Social libérerait le peuple qui produit des griffes aux faussaires légalisés qui l'endettent, le volent et le saignent.

On admet que les gens se nourrissent d'aliments, qu'ils s'habillent de vêtements. Ils ne mangent certainement pas des livres sterling, des francs ou des dollars pour passer leur faim. Ils s'habilleraient bien mal en se mettant seulement des livres, des francs ou des dollars sur le corps. On admet aussi que les biens — aliments, vêtements, etc. — ne manquent pas plus aujourd'hui qu'hier. Mais l'argent, l'argent qui ne nourrit pas, qui n'habille pas, lui fait défaut, puisqu'il faut s'endetter pour payer les produits. Or, au lieu de mettre l'argent, qui ne répond pas aux besoins humains, au niveau et au service des biens qui répondent aux besoins, ce sont les biens, les choses qui nourrissent et habillent, que l'on veut limiter au niveau de l'argent qui ne fait rien de cela !

Et c'est le gouvernement qui impose cette conclusion absurde à son peuple ! Les biens abondent. L'argent fait défaut, puisqu'il faut s'endetter pour payer ces biens. Pourtant, pour amener les biens en face des besoins, il faut du sol, des labours ; il faut des forêts, des bûcherons ; il faut des minerais, des mineurs ; il faut du travail, de l'application, de l'habileté, de la compétence, du temps. Tandis que pour l'argent, ça ne prend que des chiffres frappés sur des rondelles de métal, ou imprimés sur des rectangles de papier, ou inscrits dans des livres de banque. Chiffres qui, légalisés, sont acceptés par tout le monde comme donnant droit à un choix de produits et de services.

Les choses difficiles à faire sont faites, bien faites et en abondance ; et la chose facile à faire n'est pas faite, ou est mal faite, ou faite sans correspondance avec la fonction qu'elle doit accomplir. Sa fonction, à l'argent, c'est de mobiliser les choses et le travail pour la production, puis de permettre d'acheter les choses produites pour satisfaire les besoins. Le système financier qui ne fait pas cela est un système détraqué. Et les gouvernements souverains qui s'y soumettent se laissent conduire et font conduire leur peuple par un mécanisme détraqué. Ces gouvernements, premiers ministres, ministres des Finances, et leurs collègues, et leurs aviseurs économiques ne seraient-ils pas eux-mêmes des détraqués ? Ils ne peuvent nier les faits. Ils constatent que le système boîte, qu'il est malade, qu'il menace de défaillir complètement. Mais ils refusent de le changer. Le système sert mal les hommes ; or, les gouvernements punissent les hommes au lieu de mettre le système à la raison. Détraqués, sûrement, détraqués, ces cerveaux en charge, à moins qu'il faille voir en eux des traîtres ou des criminels.

Le vainqueur et le vaincu paient au même guichet. Alors, qui donc gagna cette guerre ? Il n'en va pas autrement des guerres récentes. Nous sommes-nous donc battus pour consolider le système bancaire ? Nous l'ignorions à ce moment-là, mais c'est exactement ce que nous avons fait. Des millions de personnes ne le savent pas encore, même après toutes ces années ! Pendant que nos hommes défendaient le pays, le système bancaire était paisiblement occupé à compter le prix financier de tout, de chaque paire de bottes qui s'usait, de chaque chemise, de chaque lacet de cuir, de chaque cartouche mise à feu, de chaque biscuit consommé. Si un bateau faisait naufrage, ou si l'ennemi faisait sauter une de nos batteries, le système bancaire en comptait le coût. Chaque once de poudre, chaque avion, abattu, chaque camion, chaque char d'assaut, chaque plaque d'identité, — les préposés aux comptes se penchaient sur les chiffres, additionnant le tout pour le système bancaire. Et le total était placidement enregistré par les banques comme leur étant dû. On comptait bien aussi le nombre des estropiés et des blessés, mais aucune somme n'était créditée pour compenser ces pertes de sang et de membres. Compté aussi le nombre de ceux qui mouraient, mais là non plus aucun montant crédité à la nation ainsi décimée par la guerre. Même les pensions allouées aux dépendants des morts et des estropiés furent marquées comme dettes à payer par le peuple. Et ainsi, après avoir gagné les guerres, le peuple anglais doit au système bancaire 30 milliards (150,000 millions de dollars). Dette nationale. Dans le budget annuel de la nation, il n'y a pas de crédit, rien que de la dette. Nous avons tous été trichés, et nous le sommes encore. Et à couse de ce truc, manoeuvré par les banques et avec la connivence des politiciens, nous avons été mis en dette pour notre propre crédit. Le tribut qu'on nous demande de payer aux banques est de plusieurs millions de livres par jour. Avec une comptabilité honnête, le montant de la dette nationale serait crédité au peuple, et non comme maintenant débité contre lui.

Ce qui a fait dire à Jacques Duboin, fondateur du Mouvement français pour l'abondance : « Nous vivons dans un monde de fous dirigé par les plus remarquables d'entre eux ». Ces fous, remarquables ou qui croient l'être, on les trouve dans les cabinets de ministres, dans lés parlements, sur les tribunes publiques, dans les colonnes de journaux, dans les studios de radio, sur les écrans de télévision, dans les chaires d'économie de nos universités.

Il y a de ces gens pauvres qui disent : On est pauvre parce qu'il y en a d'autres qui sont trop riches. Nous, les créditistes, nous ne disons jamais cela. Nous savons bien qu'il n'est pas nécessaire d'appauvrir les riches pour enrichir les pauvres.

Disons qu'il n'y a pas grand'chose dans votre porte-monnaie. Allez au magasin. Allez-y, si vous voulez, en même temps qu'un riche. Que voyez-vous ? Le riche achète facilement tout ce dont il a besoin. Il s'en va avec un panier ou plusieurs paniers bien pleins. Est-ce que le magasin est vide après cela ? Si vous ne pouvez pas, vous, emporter ce que vous voudriez, est-ce parce que le riche en a tellement pris qu'il n'en reste pas pour vous ? Non, n'est-ce pas ? C'est parce que votre porte-monnaie est trop maigre. Si l'on mettait de l'argent dans votre porte-monnaie sans l'enlever du porte-monnaie du riche, est-ce que ça ne ferait pas votre affaire ? Et l'affaire du marchand aussi !

Et qu'est-ce donc qui empêche de mettre plus d'argent dans les porte-monnaie quand il y a encore des produits non vendus, et quand il y a une foule de chômeurs pour produire encore plus si les produits menacent de diminuer ? Si l'argent, ce sont des chiffres, qu'est-ce qui empêche de mettre les chiffres pour acheter au niveau des chiffres des prix ? Le riche n'a pas accaparé tous les chiffres de l'arithmétique. Les chiffres, c'est la chose la plus inépuisable : il est bien étrange qu'on laisse les gens souffrir, non pas par défaut de production, mais par défaut de chiffres.

C'est dommage que des sociologues qui se disent chrétiens et invoquent des principes de la doctrine sociale de l'Église, boudent le Crédit Social ou dédaignent d'y apporter la moindre attention quand on le leur présente. Ils voient pourtant bien que l'injustice règne, et que c'est l'argent qui mène partout. Nous n'hésitons pas à dire à ces messieurs que la doctrine sociale de l'Église, dont ils se réclament, ne peut être appliquée intégralement sans la correction d'un système financier qui conditionne la vie économique, la désaxe, la définalise, la vicie, engendre des empires financiers, dépersonnalise les masses ouvrières, impose des privations injustifiables et des souffrances imméritées amortit des consciences ... et clôt des lèvres qui devraient parler avec la force des prophètes d'autrefois, pour dénoncer une tyrannie respectée, dont l'envergure et les méfaits dépassent de beaucoup ceux de bien des tyrannies qui se valurent les colères véhémentes de prophètes d'autrefois.

Ces chères 25 personnalités ! Qu'ont elles appris en ces six années ? Tout en continuant à chercher en vain des perles dans du fumier, elles vont sereinement « fixer une série de nouveaux objectifs à l'économie canadienne » ! Et les Canadiens reconnaissants vont continuer à payer ces messieurs pour les objectifs qu'ils leur assignent et pour l'échec de leurs prévisions !

Ah ! vous répétez bien vos condamnations de ce capitalisme-là. Les hommes de gauche aussi le condamnent. Mais eux ont quelque chose à présenter pour le remplacer, même si ce quelque chose signifie le sacrifice, brusque ou graduel, de la liberté de la personne. L'affamé, le dépouillé, le sans-toit est avide d'autre chose que des mots de liberté, liberté d'ailleurs déjà perdue pour lui. Vous, hommes de droite, qu'avez-vous à présenter à l'affamé, au dépouillé, au sans-toit?

L'argent n'est rien qu'un titre aux produits et aux services. Rien qu'un bon, de nature plus universelle que le bon de lait ou le bon de pain, parce que c'est un bon pour tout produit de votre choix. Or, la production d'aujourd'hui est faite pour les besoins d'aujourd'hui. Tout comme la production qui sera faite dans trente ou quarante ans le sera pour les besoins de ce temps-là. C'est avec des bons d'aujourd'hui, avec de l'argent d'aujourd'hui, qu'il faut choisir les produits d'aujourd'hui répondant à des besoins d'aujourd'hui. Et c'est avec de l'argent, des bons de l'an 2000, qu'il faudra se procurer la production offerte dans l'an 2000. Et comme la production est faite pour la consommation requise par les besoins, l'ensemble des consommateurs doit avoir, en n'importe quel temps, la somme de bons correspondant à la somme de biens offerts.

Puis, comme chaque individu a droit à la vie, donc à une certaine quantité de biens pour répondre à ses besoins vitaux, chaque citoyen, que ce soit aujourd'hui ou dans quarante ans, doit avoir une certaine somme de bons pour se procurer ce nécessaire, tant que le pays est capable de le fournir. C'est cela qui devrait être l'objet d'un plan social. Tout le reste n'est que structure édifiée sur le fumier d'un système faux.

Il y a des taxeux municipaux. Il y a des taxeux provinciaux. Et il y a des taxeux fédéraux. Ils ont tous des maux de tête — pas des maux de coeur, allez. Aussi, bien des taxés ne seraient pas fâchés de voir les taxeux mourir une bonne fois de leurs maux de tête. Pour nous, plus charitables, nous souhaitons voir leurs maux Je tête disparaître, en même temps que leurs machines à taxes, car c'est leurs machines à taxes qui leur causent des maux de tête. C'est du moins ce qu'ils disent. Ce n'est pas le fait de taxer qui les rend malades : plus ils peuvent taxer, plus ils sont contents. Et c'est justement parce que le mécanisme ne rend pas assez à leur goût qu'ils se torturent les méninges.

C'est sorti des cerveaux qui se pensent créés et mis au monde pour dicter aux autres quoi faire et quoi ne pas faire, quoi dépenser et quoi économiser, à quelle école aller, quelle profession prendre, dans quel endroit aller travailler, par quel médecin se faire soigner, quelle formation ou quelle déformation donner par une radio d'État — bientôt, peut-être, quand se marier, avec qui et combien d'enfants élever.

L'autre horreur, c'est celle de gouvernements qui recourent à l'emprunt pour la finance publique. Où est la souveraineté d'un gouvernement qui n'a pas le droit de lever les fonds là où ils sont, ou d'en créer lorsque la production augmentée nécessite une augmentation d'argent? Et à cette horreur, notre gouvernement fédéral, par ses emprunts de la Victoire, ajoute l'immoralité, en promettant de l'intérêt à un capital qui ne produit pas un brin d'herbe. Mettez un milliard en canons, en bombes et en tout ce que vous voudrez de ce genre; et courez après les fruits de cette production pour les distribuer en dividendes aux prêteurs. Ce sont des cervelles éclatées, des entrailles répandues, des corps déchiquetés, des ruines, des pleurs, du sang, des haines, qu'on devrait logiquement offrir comme intérêt à ceux qui souscrivent aux emprunts de la Victoire, puisque c'est cela le produit de leur placement.

Vous êtes les mains vides devant des désordres de toute description, dans tous les domaines, hommes de droite, parce que vous refusez de corriger ce désordre majeur — le désordre de l'argent souverain.

J'ose employer le mot "refuser", parce que, il me semble, vous ne pouvez ignorer ce qui est présenté au monde depuis 46 ans — au Canada français, avec un zèle infatigable, depuis 30 ans — sous le nom de Crédit Social.

Ah ! Je sais bien que les 'grands moyens de diffusion ont tout fait pour taire ou dénaturer les propositions du Crédit Social authentique. Je sais bien que la formation d'un parti politique sous ce nom a contribué à assimiler une doctrine de vérité à une course au pouvoir, faisant du Crédit Social un clan d'hommes à combattre ou des discours de politiciens à ridiculiser.

Mais des hommes de droite devraient avoir appris, depuis longtemps, à chercher la vérité ailleurs que dans une presse, une radio ou une télévision infestées de gauchistes, de menteurs, de corrupteurs, ou que dans le bla-bla de politiciens. Puis, les préjugés, si vous en avez, doivent être mis au rancart : ils n'ont pas de place dans la recherche sincère d'une solution aux maux graves que vous savez reconnaître et dénoncer.